Ackerboden – Boden des Jahres 2023

Das verborgene Multitalent übergibt den Staffelstab an den Waldboden

Natürlich hat unser Multitalent noch viel mehr zu bieten und wird auch in Zukunft intensiv von uns „beackert“. Da der Ackerboden unter anderem eine entscheidende Rolle bei den Herausforderungen des Klimawandels spielt, wollen wir über das Jahr 2023 hinaus dranbleiben und Sie weiterhin mit Informationen und Bildungsangeboten versorgen. Machen wir unsere Böden gemeinsam fit für den Klimawandel!

Das gilt auch für den Nachfolger des Ackerbodens: den Waldboden.

Die sachgerechte Nutzung und der Schutz der Waldböden wird durch den beginnenden Klimawandel immer wichtiger.

Nicht nur deshalb wurde der Waldboden heute - am 5. Dezember - am internationalen Weltbodentag, feierlich als Boden des Jahres 2024 präsentiert. Das gleichnamige Kuratorium will damit auf Waldböden und ihre vielfältigen Funktionen und Ökosystemleistungen aufmerksam machen. Waldböden sind die Grundlage produktiver und anpassungsfähiger Wälder sowie Wohnräume für eine Vielzahl von Organismen. Sie sind Kohlenstoffsenke, Filter und Speicher für (Trink-) Wasser und eine begrenzte und damit schützenswerte Ressource.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://boden-des-jahres.de/

Schon seit 2002 wird jedes Jahr am 5. Dezember der Weltbodentag (World Soil Day) gefeiert. Die Internationale Bodenkundliche Union (IUSS) will damit weltweit auf die Bedeutung und den Schutz der Ressource Boden aufmerksam machen. In Deutschland wählt darüber hinaus das Kuratorium „Boden des Jahres“ seit 2004 einen bestimmten Boden aus, der ein Jahr lang besondere Wertschätzung und Aufmerksamkeit verdient und am Weltbodentag offiziell präsentiert wird.

Das verborgene Multitalent: Urlaub für den Ackerboden

Im November, wenn es langsam kalt wird, geht unser Ackerboden in die Winterruhe. Er nutzt das, um sich zu regenerieren. Dieser "Urlaub" ist damit sehr wichtig für die Bodenfruchtbarkeit im kommenden Jahr. Wenn der Boden locker und krümelig aus dem Winter kommt, sprechen die Landwirte von "einem garen Boden". Für die Bodengare ist der Frost ein besonders wichtiger Faktor: Die im Boden vorhandene Feuchtigkeit gefriert, dehnt sich auch und reißt vorher kompakte Krümel auf und lockert sie. Der Boden ist damit nicht nur gar, sondern auch bereit, hoffentlich reichlich vorhandene Niederschläge, am liebsten in Form von langsam schmelzenden Schnee, aufzunehmen und für die kommende Saison zu speichern. Er wird aber auch luftdurchlässig und leichter durchwurzelbar. Auch sonst ist im Winter im Boden so einiges geboten: Mikroorganismen, Würmer und andere Bodenorganismen nutzen die Zeit vor den Frösten, um organisches Material, z.B. Stroh und Ernterückstände abzubauen und Humus zu bilden. Die Winterruhe des Ackerbodens ist also gar kein richtiger Urlaub und weit mehr als eine bloße Produktionspause. Sie ist eine wichtige Phase im Jahresablauf für den Boden.

Ackerboden - Boden des Jahres - finaler Spatenstich

Kunststoffe in Ackerböden – wenige Fakten, viele Fragezeichen

Die Belastung der Weltmeere mit Plastikmüll ist seit Jahrzehnten ein viel diskutiertes und intensiv beforschtes Thema. Auch die Belastung der Gewässer mit Mikroplastik aus Kosmetika und Waschmitteln, oder aus der Zersetzung größerer Kunststoffeile, beschäftigt seit vielen Jahren die Wissenschaft. Ganz im Gegensatz zur Kunststoffbelastung unserer Ackerböden und deren Folgen für Bodenstruktur, Bodenleben, Pflanzenwachstum und Lebensmittelerzeugung. Dazu gibt es bislang kaum Forschungsprojekte und -ergebnisse.

Bekannt ist nur, dass Mikroplastik, wenn es einmal in die Umwelt eingetragen wurde, kaum zurückgeholt werden kann. Es verbleibt in der Umwelt. Durch die geringe Größe kann Mikroplastik leicht von Lebewesen – möglicherweise auch von Bodenorganismen und Pflanzen – aufgenommen werden. Auch wenn es bisher wenig aussagekräftige Forschungsergebnisse zu potenziellen kritischen Konzentrationen gibt, hat die EU-Kommission ein weitreichendes Verwendungsverbot für Mikroplastik beschlossen – wenn auch mit großzügigen Übergangsfristen.

Wie viel Mikroplastik befindet sich in unseren Böden?

Das weiß noch niemand wirklich. Die Ermittlung der Kunststoffgehalte von Böden beschäftigt die Wissenschaft aktuell intensiv. Bis dato gibt es keine genormte, technische Methode, die alle Kunststoffarten in allen Größenklassen zuverlässig und vergleichbar erfassen könnte. Hier besteht noch viel Forschungsbedarf!

Wie gelangen Kunststoffpartikel überhaupt in unsere Böden?

Es gibt verschiedene Eintragspfade von Kunststoffen auf landwirtschaftliche Flächen:

- Reifenabrieb von der Straße: Dieser ist nach heutigem Kenntnisstand die größte Quelle für sekundäres Mikroplastik in der Umwelt.

- Sport- und Reitplätze: Fast alle Kunstrasenplätze in Deutschland enthalten kunststoffhaltige Granulate. Auch bei Reitplätzen werden vermehrt Kunststoffe wie Reste von Geotextilien, Vliese aus der Automobilherstellung und anderen Sekundärmaterialien verwendet. Die EU hat diese Anwendungsbereiche jetzt verboten.

- Landwirtschaft und Gartenbau: Verschiedene landwirtschaftliche und gartenbauliche Anwendungen von Kunststoffen können – trotz vorschriftsmäßigem Gebrauch – ebenfalls zu ungewollten Einträgen von Kunststoffen in Böden führen, beispielsweise:

- Mit Kunststoffen belastete organischer Düngemittel

- Abrieb und Fragmentierung von landwirtschaftlich genutzten Folien, Vliesen und Netzen

- Kunststoffumhüllte Dünge- und/oder Pflanzenschutzmittel

- „Bodenverbesserungsmittel“, Bodenstabilisierer, Pflanztöpfe etc.

- Vermüllung („Littering“): Durch das achtlose oder illegale Wegwerfen von Kunststoffflaschen, -verpackungen, Zigarettenkippen o.ä. gelangen bislang nicht quantifizierbare Mengen von Plastik in die Umwelt und damit auf Böden, die häufig durch mechanische Zerkleinerung (Mähen, Feldarbeit) und Witterungseinflüsse zu Mikroplastik zerfallen.

Was können Kunststoffe in unseren Böden bewirken?

Erste wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass Kunststoffe beispielsweise Bodendichte, Verdunstung, Aggregatbildung oder mikrobielle Aktivität verändern können – mögliche zusätzliche Stressfaktoren angesichts der Herausforderungen des Klimawandels. Besonders bedenklich ist es, wenn giftige Schadstoffe wie Weichmacher oder Flammschutzmittel aus den Kunststoffpartikeln in die Umwelt entweichen.

Bodenbewirtschafter als Betroffene und als Teil der Lösung: Hier sehen wir Handlungsbedarf

Der Erhalt der Bodenfruchtbarkeit und -qualität ist unser ureigenstes Interesse als Bodenbewirtschafter. Seitens der Landwirtschaft ist es daher ein großes Anliegen, den Eintrag von Kunststoffen in unsere Böden zu minimieren. Darüber hinaus müssen unter anderem Gesellschaft und Wirtschaft Einträge in die Umwelt vermeiden, gerade auch wegen der drohenden Beeinträchtigung von Böden.

Für Kunststoffe gibt es leider in vielen landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Produktionsbereichen bis dato keine qualitativ und ökonomisch vertretbaren Alternativen. Somit stehen die sorgsame und nachhaltige Verwendung, Entsorgung und Wiederverwertung von Kunststoffen im Mittelpunkt. Seit vielen Jahren gibt es beispielsweise für landwirtschaftliche Pflanzenschutzmittelbehälter (PAMIRA) und Folien (ERDE), oder auch Tröpfchenbewässerung, etablierte und erfolgreiche Rückhol- und Recyclingsysteme. Die Recyclingquote in der Landwirtschaft ist mit 35 Prozent schon jetzt allen anderen Branchen weit voraus. Unser Ziel ist es, diese weiter auszubauen.

An Industrie, Handel, Kommunen und alle Mitbürgerinnen und Mitbürger appellieren wir, auf Plastik so weit wie möglich zu verzichten und alle unvermeidbaren Kunststoffe ordnungsgemäß zu entsorgen bzw. dem Recyklingkreislauf zuzuführen.

In jedem Fall besteht intensiver Forschungsbedarf! In Bezug auf Alternativen zu herkömmlichen Kunststoffanwendungen und in Bezug auf den Erkenntnisgewinn zur tatsächlichen Kunststoffbelastung unserer Böden und deren Auswirkungen auf Bodeneigenschaften, Nahrungsmittel und uns Menschen.

Ackerboden - Boden des Jahres - Spatenstich Nummer 6

Erntedank – Unsere bayerischen Böden und was die mit der Ernte zu tun haben

Ende September bzw. Anfang Oktober feiern wir Erntedank – ein guter Zeitpunkt, um nach (größtenteils) getaner Erntearbeit innezuhalten und auf das vergangene Anbaujahr mit seinen Höhen und Tiefen zurückzublicken. Die tiefe Dankbarkeit gegenüber Gottes Schöpfung hat in der Landbevölkerung eine lange Tradition, denn es gibt wohl kaum eine Tätigkeit, deren Erfolg so unmittelbar von den Kräften der Natur abhängig ist, wie Landwirtschaft und Gartenbau im Freiland. Erntedank ist aber auch ein guter Anlass, um denen Danke zu sagen, die das ganze Jahr über schwer dafür arbeiten, dass die Regale im Supermarkt stets gefüllt sind – unseren Bauernfamilien!

Rückblick auf das Anbaujahr 2023

Die Ernte 2023 stellte die Landwirte vor besondere Herausforderungen: Auf ein nasses Frühjahr mit engen Zeitfenstern für die Aussaat von Sommerkulturen wie Weizen, Roggen und Sommergerste, folgte ein extrem trockener und heißer Sommer, der unsere Kulturen vielfach verdorren ließ. Zur Erntezeit setzten erneute Niederschläge den noch nicht geernteten Kulturen zu. In diesem schwierigen Jahr zeigte sich, wie entscheidend die Bodenart für die Erntemenge und -qualität ist. Kulturen, die auf schweren Böden mit guter Wasserhaltefähigkeit wachsen, halten der Trockenheit länger stand und haben das Potenzial für höhere Erträge. Allerdings trocknen diese Böden auch langsamer ab, was heuer das bereits enge Saatfenster noch weiter einschränkte. Kulturen auf leichteren Böden konnten teilweise bereits vor der Regenperiode geerntet werden und erreichen bei geringerem Ertrag zum Teil höhere Qualitäten. Neben dem Wetter sorgen die unterschiedlichen Bodenarten in Bayern für große regionale Unterschiede bei der Erntemenge und -qualität.

Böden in Bayern und ihre Nutzung

In Bayern gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Bodentypen, die sich im Wesentlichen durch Verwitterungsprozesse und Verlagerung von Bodenteilchen durch Wind und Wasser aus den unterschiedlichen geologischen Ausgangsgesteinen entwickelt haben. Auf der Internetseite des Instituts für Agrarökologie der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft findet man eine Sammlung von Profilaufnahmen typischer Acker- und Grünlandböden in Bayern. Diese kann man sich entweder nach Agrargebiet oder nach Bodentyp anzeigen lassen und erhält dann jeweils umfangreiche Informationen zu Aufbau, Entstehung, Verbreitung, Eigenschaften, bodenphysikalischen Kennwerten sowie Hinweise für die Bewirtschaftung – auch als PDF-Dokument zum Download. Beispielhaft finden Sie hier das PDF-Dokument zu einer Braunerde aus entkalktem Löss (Sandlöss) auf Hochterrassen des Inn.

Ackerboden - Boden des Jahres - Spatenstich Nummer 5

Humusaufbau bedeutet Klimaschutz: Unsere landwirtschaftlichen Böden und das Klima

Der Boden ist ein Hauptbestandteil von Landökosystemen und erfüllt zentrale Funktionen für Mensch und Umwelt.

Das Klima ist häufig der stärkste Faktor, der die Umwelt und die Bodenentwicklung beeinflusst. Klimaänderungen betreffen alle natürlichen Bodenfunktionen und wirken sich auf den Wasserhaushalt, den Stofftransport und den Stoffumsatz in Böden aus. Wenn sich also das Klima ändert, ändern sich auch unsere Böden. Keine überraschende Feststellung soweit – doch wussten Sie, dass es sich anders herum ganz genauso verhält? Dass der Boden globale Stoffkreisläufe und das Klima beeinflusst?

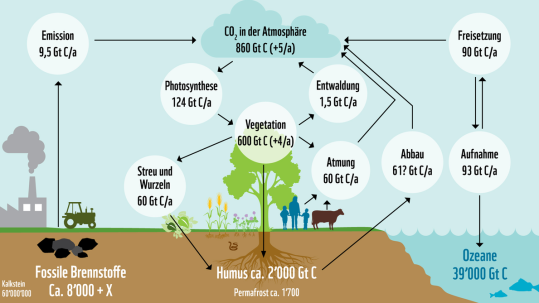

Maßgeblich für den Klimawandel sind die sogenannten Treibhausgase, die zum einen ganz natürlich vorkommen, und zum anderen durch menschliche Tätigkeiten in die Atmosphäre gelangen. Die wesentlichen Treibhausgase sind Kohlenstoffdioxid (CO2), Methan (CH4) und Lachgas (N2O). Wobei Letzteres mengenmäßig kaum relevant, dafür aber stark wirksam ist. Wenn Kohlenstoff in Form von CO2 oder Methan frei wird, hat das einen direkten Einfluss auf das Klima. Deshalb ist es wichtig den Kohlenstoff aus der Luft zu binden und für lange Zeit fest zu halten. Diese Aufgabe übernehmen die weltweiten Kohlenstoffspeicher.

Doch was genau haben unsere Böden bzw. Ackerböden jetzt damit zu tun?

Unsere Böden stellen neben den Ozeanen und den Fossilen Energieträgern, wie Kohle, Erdöl und Erdgas den bedeutendsten Kohlenstoffspeicher dar. Sie können also dabei helfen, die CO2-Konzentration in der Atmosphäre zu reduzieren und den Klimawandel auszubremsen. Deshalb gilt es nicht nur diesen wichtigen Speicher zu erhalten, sondern wenn möglich zu erweitern. Das Schlüsselwort dabei ist Humus bzw. Humusaufbau. Denn genau dort ist der Kohlenstoff im Boden gebunden, sprich in abgestorbenen und teilweise umgewandelten Pflanzenresten.

Unsere Ackerböden bestehen jedoch keineswegs nur aus Humus und Kohlenstoff. Ganz im Gegenteil: nur etwa 7 Prozent der Ackerböden ist organischen Ursprungs, der Kohlenstoff enthält. Fast die Hälfte, ca. 45 Prozent ist mineralischen Ursprungs, wie Stein und Sande und jeweils rund ein Viertel machen in der Regel Wasser und Luft aus.

Bei Humus muss man zwischen Nährhumus und Dauerhumus unterscheiden, wobei beide eine gleichermaßen wichtige Bedeutung haben. Der Nährhumus ist leicht abbaubare, organische Substanz und wichtig zur Ernährung von Mikroorganismen und Bodenlebewesen wie z.B. dem Regenwurm. Der Nährhumus leistet außerdem einen wichtigen Beitrag zur Ernährung unserer Kulturpflanzen.

Für den Klimaschutz von besonderer Bedeutung ist der Dauerhumus. Der darin enthaltene Kohlenstoff ist sehr stabil und nur schwer abbaubar. Dementsprechend kann der darin enthaltene Kohlenstoff nicht oder nur sehr schwer als CO2 in die Atmosphäre gelangen. Durch den Aufbau von Dauerhumus kann also CO2 langfristig in unseren Böden gespeichert werden und ein Beitrag für mehr Klimaschutz geleistet werden.

Welche Potenziale hat der Humusaufbau für den Klimaschutz?

Es gibt verschiedenste humusmehrende Maßnahmen in der Landwirtschaft. Eine ist zum Beispiel der Anbau von Winterzwischenfrüchten. Würde man diesen auf 29 Prozent der Ackerflächen in Bayern ausweiten, könnten dadurch, laut Untersuchungen der bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft, zusätzlich rund 300.000 bis 400.000t Kohlenstoff gespeichert werden. Dies entspricht rund 1,5 Prozent der bayerischen Gesamt-Treibhausgasemissionen oder den CO2 Emissionen von 83.000 Personen pro Jahr!

Doch nicht jede Maßnahme passt in jeden Betrieb, in jede Region oder zu jedem Boden. Um herauszufinden wo was sinnvoll eingesetzt werden kann, gibt es bereits ein aktuelles Forschungs- und Demonstrationsvorhaben des Deutschen Bauernverbandes und des Bundes für ökologische Lebensmittelwirtschaft: HumusKlimaNetz.

Neben den Maßnahmen zum Humuserhalt und -aufbau sollen die Klimawirksamkeit und die Kosten für die Durchführung bewertet und dann entsprechende Empfehlungen für eine Weiterentwicklung der Agrar- und Klimapolitik ausgesprochen werden.

Ackerboden - Boden des Jahres - Spatenstich Nummer 4

Fruchtfolgen halten Ackerböden gesund

Von Anbausaison zu Anbausaison, also von Jahr zu Jahr, wechseln Landwirtinnen und Landwirte die Kulturen auf ihren Äckern. Diese sog. „Fruchtfolge“ findet nicht willkürlich, sondern in einer vorher genau ausgeklügelten Reihenfolge statt – ganz individuell auf die Voraussetzungen und Bedürfnisse des Betriebes und der Region abgestimmt. Sie ist eine Grundlage für nachhaltige Fruchtbarkeit und für die Gesundheit des Ackerbodens.

Jede Kultur, wie zum Beispiel Weizen, Mais, Kartoffel, Zuckerrübe oder Raps hat sehr unterschiedliche Anforderungen an den Boden und die im Boden vorhandenen Nährstoffe. Jede Kultur verändert aber auch den Boden und schafft Voraussetzungen für ein gutes Gelingen der Folgekultur. Der Wechsel zwischen Sommer- und Winterkulturen, also Feldfrüchten, die entweder im Frühjahr oder im Herbst gesät oder gepflanzt werden, entzerrt Arbeitsspitzen und sorgt zusammen mit Zwischenfrüchten für eine durchgehende Bedeckung und Durchwurzelung des Bodens. Das ist wichtig um den Boden vor Erosion zu schützen und ganzjährig Nahrung für das Bodenleben bereit zu stellen.

Dieses Bodenleben wiederum sorgt für ausreichend Humus, der sich positiv auf die Gesundheit des Ackerbodens auswirkt. Denn Humus ist eine von Bakterien, Pilzen oder Würmern zersetzte organische Substanz, die für die Fruchtbarkeit des Bodens eine wichtige Rolle spielt. Manche Früchte verbrauchen Humus, andere bauen Humus eher auf. Durch den Wechsel der Feldfrüchte gelingt es, den Humusgehalt im Boden stabil zu halten oder sogar zu erhöhen.

Durch den Wechsel der angebauten Pflanzen kann außerdem die Vermehrung bestimmter Schädlinge und Krankheitserreger eingedämmt werden, die sich auf bestimmte Pflanzenarten spezialisiert haben. So können Schädlinge und Krankheiten nicht überhandnehmen.Da die Früchte sich sinnvoll ergänzen, können Landwirt:innen durch eine ausgeklügelte Fruchtfolge ihre Erträge steigern und gleichzeitig die Kosten für Dünger reduzieren. Zum Beispiel hinterlässt Raps viel Pflanzenmaterial auf dem Acker, das zu Humus wird. Zugleich lockert er den Boden durch seine kräftige Pfahlwurzel besonders stark auf, so dass in der folgenden Kultur - oft Weizen - höhere Erträge erzielt werden können.

Ein anderes Beispiel sind Leguminosen wie Erbsen und Bohnen. Mit Hilfe von Knöllchenbakterien fixieren sie Stickstoff aus der Atmosphäre und stellen diesen dann den folgenden Pflanzen, wie Mais oder Weizen, zur Verfügung.

Schließlich erhöht die Fruchtfolge die Biodiversität sowohl im Ackerboden als auch in der umgebenden Landschaft. Eine vielfältige Fruchtfolge bietet Nahrung und Lebensraum für eine Vielzahl von Tieren und Insekten. Ein gesunder Ackerboden ist reich an Mikroorganismen und Regenwürmern.

Die sinnvolle Fruchtfolgeplanung ist nicht nur die Voraussetzung für die nachhaltige Gesunderhaltung der Bestände und des Bodens, sie ist außerdem eine Voraussetzung zum wirtschaftlichen Erfolg eines landwirtschaftlichen Betriebs. Dabei müssen die Landwirt:innen aber immer auch die Betriebswirtschaft und die vorhandenen Voraussetzungen am Betrieb im Blick haben. Steht für den Anbau und die Ernte der geplanten Kultur die benötigte Technik zur Verfügung? Kann die geplante Kultur in der Region wirtschaftlich vermarktet werden? Kann ein Deckungsbeitrag erwirtschaftet werden, der zum Familieneinkommen beiträgt? Ertrags- und Preisschwankungen machen es schwierig, den wirtschaftlichen Erfolg einer Ackerfurcht im Voraus einzuschätzen. Landwirtinnen und Landwirte stellen sich daher breiter auf und hoffen, dass Ertrags- und Preisschwankungen durch den Anbau unterschiedlicher Kulturen geglättet werden. So kann eine vielfältige Fruchtfolge auch die Liquidität eines Betriebes sichern.

Ackerboden - Boden des Jahres - Spatenstich Nummer 3

Verlust landwirtschaftlicher Nutzflächen ungebremst

Bayern und seine Kulturlandschaft sind wesentlich geprägt von der Land- und Forstwirtschaft. Gerade auch für den Tourismus in allen ländlichen Regionen Bayerns ist das eine bedeutende Grundlage. Aktuell umfasst die Landwirtschaftsfläche Bayerns etwa 3,1 Millionen Hektar Acker- und Grünland. Das entspricht rund 44 Prozent der Gesamtfläche Bayerns, auf denen rund 105.000 Bauernfamilien hochwertige Nahrungsmittel, Futter für ihre Tiere und nachwachsende Rohstoffe erzeugen.

Nach wie vor gehen den landwirtschaftlichen Familienbetrieben durch raumbedeutende Planungen sowie durch Siedlungs- und Infrastrukturmaßnahmen etwa 4.000 Hektar Bewirtschaftungsflächen pro Jahr verloren. Das sind rund 11 Hektar täglich! Flächen, die auch für Insekten, Bienen, Vögel und Wildpflanzen Lebensraum sind.

Seit 1960 wurden der bayerischen Landwirtschaft bereits mehr als 870.000 Hektar

landwirtschaftliche Flächen entzogen. Dies ist mehr als die bewirtschafteten Acker- und Grünlandflächen in den Regierungsbezirken Schwaben und Unterfranken.

Vor allem über Siedlungs- und Verkehrsprojekte mit den damit verbundenen Begleitflächen wie Böschungen oder Entwässerungsmaßnahmen werden Flächen "gefressen". Aber auch durch sogenannte Ausgleichsflächen. Das Hauptproblem ist, dass es für landwirtschaftliche Nutzflächen keinerlei Schutzregelung oder Erhaltungsgebot gibt. Werden Ackerflächen für Baumaßnahmen benötigt, müssen – über die unmittelbar benötigte Fläche hinaus – sogar zusätzlich noch Ausgleichsflächen für den Natur- und Artenschutz geschaffen werden. Dies geht wiederum meist zulasten landwirtschaftlicher Nutzflächen. Immerhin gibt es beim Artenschutz die Möglichkeit, anstelle dieser Ausgleichsflächen sogenannte produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen (PiK-Maßnahmen) auf bewirtschafteten Flächen umzusetzen. Die Bayerische Kulturlandstiftung ist in diesem Bereich sehr aktiv und kann eine ganze Reihe erfolgreicher Projekte vorzeigen.

Wenn auch künftig in Bayern noch regionale Lebensmittel erzeugt werden sollen, braucht es dringend wirksame Maßnahmen, um:

• den Flächenverbrauch insgesamt zu reduzieren,

• den Entzug land- und forstwirtschaftlicher Nutzflächen für Infrastrukturprojekte zu minimieren und

• für Landwirte, die von Projekten betroffen sind, Ersatz-Nutzflächen anzustreben.

Die Politik ist in der Verantwortung, eine flächenschonende Entwicklung konkret und wirksam umzusetzen – sowohl mit den vorhandenen Möglichkeiten als auch mit gesetzlichen Änderungen, wo dies notwendig ist.

Weiterführende Links:

• https://www.stmuv.bayern.de/themen/boden/flaechensparen/daten.htm

• https://www.bayerischekulturlandstiftung.de/kompensation/

• https://www.stmb.bayern.de/buw/staedtebaufoerderung/foerderschwerpunkte/flaechenschonen/index.php

• Bisherige BBV-Positionen zum Flächenverbrauch/Flächensparen

Ackerboden - der zweite Spatenstich

Wenn der Boden "davonzuschwimmen" droht

Nach langanhaltender Trockenheit im vergangenen Jahr und entsprechend ausgedorrten Böden gab es heuer ab April wieder üppig Niederschläge. Das tut den Böden und dem Wasserhaushalt gut. Zum Teil war das Wasser von oben etwas zu üppig, was in den letzten Wochen vielerorts für die Landwirte einen regelrechten Krimi bedeutete: erste Grünlandernte, Gülle ausbringen, Pflegemaßnahmen in den Winterkulturen, Saatbettvorbereitung und Ansaat der Sommerkulturen (Mais, Soja, Sommergerste, Hafer…) – und das alles möglichst gleichzeitig in den schwer vorhersehbaren und kurzen Regenpausen. Wie befahrbar die Böden waren und sind ist natürlich regional sehr unterschiedlich. In der Praxis muss man in solchen Situationen jedenfalls die verschiedenen Notwendigkeiten gegeneinander abwägen und kann nicht immer auf die optimalen Bodenbedingungen warten, um aufs Feld zu fahren. Umso wichtiger ist es, dass der Boden möglichst resilient – also widerstandsfähig – ist, Niederschläge rasch nach unten ableitet und damit in relativ kurzer Zeit wieder befahrbar ist.

Die Neigung zu extremen Witterungsereignissen bleibt – da sind sich die Experten einig – als Effekt des fortschreitenden Klimawandels erhalten. Gerade auf Ackerflächen stellt dies die Landwirte vor große Herausforderungen, denn frisch bearbeiteter, unbedeckter Boden ist stark erosionsgefährdet und zu feuchter Boden ist besonders anfällig für Verdichtungen. Bei entsprechend extremen Regenereignissen können oft auch die etablierten Erosionsschutzmaßnahmen das Abschwemmen von wertvollem Oberboden nicht vollkommen verhindern. Das ist einerseits ein Problem für den Landwirt, dem es buchstäblich den Boden unter den Füßen wegzieht. Andererseits können aber auch tiefer liegende Straßen oder Siedlungen durch das Bodenmaterial verunreinigt und nicht zuletzt Flüsse und Seen mit Sediment und Nährstoffeinträgen belastet werden.

Die Lösung lässt sich beileibe nicht einfach aus dem Ärmel schütteln. Entscheidend ist, dass alle Betroffenen an einem Strang ziehen und gemeinsam nach machbaren Wegen suchen. Praxisnahe Forschung und kooperative Gemeinschaftsprojekte wie die Initiative „boden:ständig“ sind hierbei wichtig und wertvoll, um regional angepasste, wirksame und auch wirtschaftlich leistbare Maßnahmen zu entwickeln. Das Wissen der betroffenen Landwirte über regionale Gegebenheiten und Besonderheiten ist dafür unverzichtbar. Pauschale Verbote und Vorschriften würden dagegen mehr Schaden anrichten als Nutzen bringen.

Weiterführende Links:

- Initiative boden:ständig: https://www.boden-staendig.eu/

- Themenseite der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft zu Bodenerosion, Bodenverdichtung, Bodenwasserhaushalt: https://www.lfl.bayern.de/iab/boden/031249/index.php

- LfL-Publikation (2017) „Starkregen, Bodenerosion, Sturzfluten“: https://www.lfl.bayern.de/mam/cms07/publikationen/daten/schriftenreihe/starkregen-bodenerosion_sturzfluten_lfl-schriftenreihe.pdf

- LfL-Publikation (2013) „Wirksamkeit von Erosionsschutzmaßnahmen“: https://www.lfl.bayern.de/mam/cms07/publikationen/daten/schriftenreihe/051476_erosionsschutzmassnahmen.pdf

- LfL-Publikation (Neuauflage 2023) „Bodenerosion – Die Allgemeine Bodenabtragsgleichung – ABAG – Hilfsmittel und Handlungsempfehlung“: https://www.lfl.bayern.de/mam/cms07/publikationen/daten/informationen/bodenerosion-lfl-information.pdf

Ackerboden - der erste Spatenstich

Blick in den Boden - was lebt denn da?

Dass wir Menschen nur einen winzigen Bruchteil des Universums kennen ist sicherlich jedem bewusst. Ähnlich verhält es sich aber auch mit dem Boden unter unseren Füßen. Schon allein die rein mineralische Zusammensetzung unserer Erdkruste ist hoch komplex und bei weitem nicht gänzlich erforscht. Insbesondere alle im Boden lebenden Organismen werden noch Generationen von Wissenschaftlern beschäftigen. Denn dieses Bodenleben, das sogenannte Edaphon, weist eine Biodiversität auf, die ihresgleichen sucht.

In einer einzigen Hand voll Boden leben schätzungsweise mehr Lebewesen, als es Menschen auf unserem Planeten gibt. Vermutlich ist das sogar untertrieben. Zahlreiche Organismen sind so klein, dass sie mit den gängigen wissenschaftlichen Methoden nicht von anderen Bodenbestandteilen isoliert werden können und bleiben so bislang unerforscht.

Abgesehen von den Pflanzenwurzeln, die nicht zum Edaphon gezählt werden, setzen sich die in Böden lebenden Organismen aus der Bodenmikroflora und der Bodenmikrofauna zusammen. Zur Bodenflora gehören überwiegend pflanzliche bzw. nicht tierische Organismen, wie Bakterien, Pilze und Algen. Sie werden auch als Bodenmikroorganismen zusammengefasst. Die Bodenfauna setzt sich hingegen aus Bodentieren zusammen. Vom tierischen Einzeller, über Gliederfüßer, Regenwürmer bis hin zu kleinen Wirbeltieren, ist alles dabei.

Während der Boden den Organismen einen Lebensraum bietet, halten die Organismen im Gegenzug eine Vielzahlt an bedeutenden Prozessen im Boden am Laufen. Durch unterschiedliche Wechselbeziehungen machen sie die Aufnahme, Speicherung, Umwandlung und Abgabe von Nährstoffen erst möglich. Gleichzeitig sorgen sie für den Auf- und Abbau von Humus oder für die Wasserspeicherung und -freisetzung. Ist das Bodenleben gestört, hat das Auswirkungen auf das gesamte System und damit auf lebenswichtige Bodenfunktionen. Es lohnt sich also, einen genaueren Blick darauf zu werfen, wer oder was unter der Bodenoberfläche lebt und wie es gelingen kann, diesen Lebensraum zu optimieren.

Die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft stellt hier die unscheinbaren Helden des Bodens vor:

Die unscheinbaren Helden des Bodens

Der Ackerboden als bedeutender Produktionsfaktor für die Landwirtschaft: von den Anfängen bis heute

Zum „Boden des Jahres 2023“ hat das gleichnamige Kuratorium Ende letzten Jahres den Ackerboden ausgerufen. Und das zu Recht: Der Ackerboden ist für die Landwirtschaft seit jeher einer der wichtigsten Produktionsfaktoren und erfüllt darüber hinaus zahlreiche weitere Funktionen. Wir zeigen Ihnen hier fortlaufend, was der Ackerboden alles zu bieten hat!

Weitere Informationen erhalten Sie darüber hinaus unter: https://boden-des-jahres.de/

Erst mit dem Beginn von Ackerbau und Viehzucht vor rund 11.000 Jahren und dem damit verbundenen sesshaft Werden der Menschen wurde der Grundstein für die Entwicklung unserer modernen, leistungsfähigen und erfolgreichen Zivilisationen gesetzt. In den Anfängen galt es enorme Pionierleistungen zu erbringen, mussten die natürlichen Rohböden doch vielfach erst mühevoll durch Rodung, Be- oder Entwässerung, Lockerung u.ä. urbar gemacht werden – und das mit einfachsten technischen Möglichkeiten.

Von den Anfängen bis zur heutigen Leistungsfähigkeit war es noch ein weiter Weg, aber nach und nach konnte ein Landwirt immer mehr Menschen ernähren. Diese Menschen spezialisierten sich auf andere Tätigkeiten, ohne sich mit dem Anbau von Lebensmitteln zu beschäftigen. Diese Arbeitsteilung ist Grundlage für unsere heutige Kultur.

Heute versorgt ein Landwirt in Deutschland im Schnitt 140 Menschen mit Nahrungsmitteln, Energie und nachwachsenden Rohstoffen.

Nur noch rund zwei Prozent der Bevölkerung sind in der landwirtschaftlichen Urproduktion tätig. Das ist Fluch und Segen zugleich, da es einerseits unser modernes Leben mit all seinen Annehmlichkeiten ermöglicht aber andererseits zu einer erschreckenden Entfremdung vieler Bürgerinnen und Bürger von der Nahrungsmittelproduktion geführt hat.

Lebensmittelverschwendung und Geringschätzung landwirtschaftlicher Tätigkeiten sind symptomatisch für diese Entwicklung. Umso wichtiger ist es, die Bedeutung des Ackerbodens und der darauf produzierten Lebensmittel und Rohstoffe wieder mehr ins Bewusstsein der Gesellschaft zu rücken.

Deshalb haben wir Verbraucher:innen und Landwirte gefragt, ob sie den Boden des Jahres kennen und welche Bedeutung er für sie hat. Sehen Sie selbst, was wir im Norden von München ausgegraben haben: